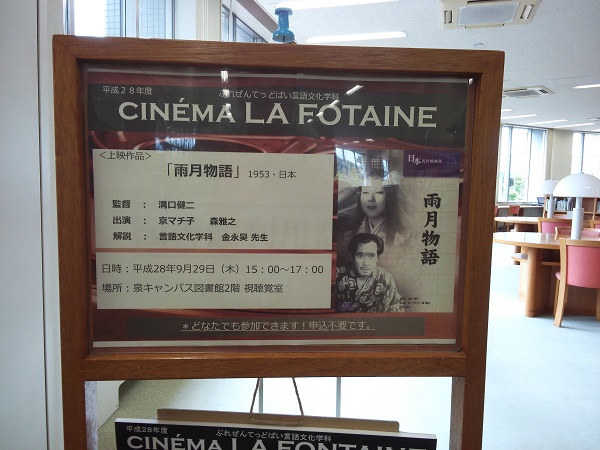

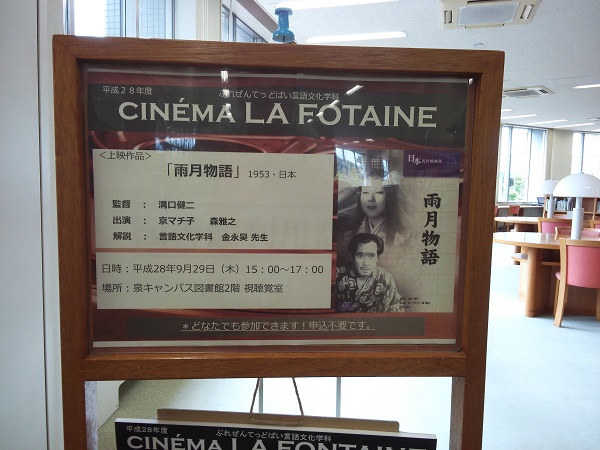

去る9月29日(木)は泉キャンパス図書館の2階視聴覚室にて、言語文化学科の金永昊(キムヨンホ)先生の解説による後期第一回目の映画講座が行われました。今回の作品は、溝口健二監督の『雨月物語』(1953)でした。学内外の諸行事と重なり、多くの方が参加することは出来ませんでしたが、その分、一人一人と深いところまで話し合うことが出来ました。参加出来なかった方々のために、一部の模様をお伝えします。

まず、映画上映前の約20分間は、上田秋成と『雨月物語』、そして溝口健二監督と映画『雨月物語』についての基本的な説明、そして映画のどのような点に注目して見ていただきたいかについての説明がありました。

●映画鑑賞前の解説

1.小説『雨月物語』は9編の怪談から構成され、全体を貫くテーマは「執着」「欲望」である(長島弘明、2016)。その内容は、権力・金銭・女性・男性など様々で、秋成はそれを通して「人間とは何か」を追求している。溝口は、『雨月物語』のうち、「浅茅が宿」「蛇性の婬」を下敷きとして「執着」「欲望」というテーマを忠実に受け継ぎながら、男性の「執着」「欲望」により犠牲になる女性を描いている。このように女性への眼差しは溝口監督映画のテーマであるが、それでは、『雨月物語』の中で男性は何に執着し、女性はどのような形で犠牲になるのかを注目して見ていただきたい。映画が原作の小説をそのまま忠実に再現しただけなら、高い評価は得られないようである。例えば、黒澤明の『羅生門』は芥川龍之介の原作から著しく離れているが、小説の中で語り得なかった(あるいは語るつもりのなかった、当然過ぎて語る必要のなかった)ことについての解釈、あるいは解決を映画の中で示したからこそ、原作と並んで日本映画史に残る傑作になったのである。それでは、溝口は原作についてどのような解釈を下しているのかもこれからの説明を聞きながら考えていただきたい。

2.『雨月物語』「浅茅が宿」は、中国明代の『剪灯新話』(1421)所収の「愛卿伝」、そして浅井了意の『伽婢子』(1666)所収の「遊女宮木野」などを原作としている。映画『雨月物語』の「宮木」は「浅茅が宿」の主人公宮木から由来したものであるが、これは「遊女宮木野」の「宮木野」からヒントを得たものである。

3.原作「浅茅が宿」で勝四郎は、生業の農作を嫌がっていた者で、貧しくなったため、残る田まで売って一攫千金の絹の商いをするべく京へ向かう。ここで問題になるのは、勝四郎が「残る田まで売って」京都に向かうという原作の設定は、故郷に残る宮木の生活が全く考慮されていない。『雨月物語』は全体を通して男の視点・男の論理で語りが進められているため、宮木の生活の苦しさなどは思慮の範疇になかったと思われ、具体的に書く必要もなかったと思われる。また、どうして勝四郎は宮木を連れて行こうとしなかったのか、についても疑問が残る。それでは、溝口はこの部分をどのように解釈したのか。注意して見ていただきたい。

4.原作「浅茅が宿」で、勝四郎は京で絹の商いで大金を稼ぐ。しかし、帰国の途中、稼いだ金を奪われる。そして、関東の戦乱を聞いて、妻は死んだものと思い込み、また京の方面へ戻る。この部分は「浅茅が宿」を解釈するうえで最大の問題点の一つである。つまり、①勝四郎は何を根拠として、妻は死んだものと思い込んだのか、②早く故郷に帰らずにどうしてまた京の方面へ戻ったのか、③京都で過ごした7年間という時間は長過ぎる、という点である。それについても「浅茅が宿」では具体的な答えが提示されていない。あまりにも当然過ぎるからであろうか、それならどうして当然なのか。お金を奪われた時、妻は死んだものと思い込んだのは、「大金を稼いで来るぞ」と大口を叩いた勝四郎の男としてのプライドにより、無意識のうちにそういうふうに考えるようになったのかもしれない。そして、もう一度、お金を稼ぐため、再び京都に向い、7年間も戻って来なかったのであろう。このような原作の問題について、溝口は映画の中で実に見事な解釈を下す。つまり、「男は女性に会ったのだ」「女性の捕らわれたのだと解釈するしかない」「しかも、その女性は亡霊である」と。そして映画『雨月物語』は「蛇性の婬」の世界を取り入れながら拡大されていく。

5.原作「浅茅が宿」では、勝四郎の帰郷後、宮木の死について語る翁が登場する。この場面は、一見あまり特徴のないように見えるかもしれないが、実はとても重要な意味が込められている。その場面についても注目して見ていただきたい。

●映画鑑賞後の話し合い

<金先生>源十郎は亡霊の「若狭の姫」と恋に落ちるが、「若狭」は今の福井県である。その他に、「若狭」は「若さ」をかけた言葉で、名前自体に「若狭の姫」が人間ではないことをほのめかしている。また、若狭の姫が住む「朽木屋敷」も「木」が「朽ち果てている」、つまり怪異を予兆する仕掛けが込められている。そして、「浅茅が宿」での「絹」の商売、映画で焼き物を売り「絹」を買う源十郎、更に映画の主人公は田中「絹」代であることで、「絹」がキーワードとして利用されて(?)いるが、これは偶然の一致であろうか(笑)。

<金先生>どの場面が最も印象深かったですか。

<学生1>源十郎が出稼ぎに行ってお金を儲けた時、その服を妻宮木に着せてあげることを想像する場面です。

<金先生>確かにその場面は大変興味深くて、面白い場面である。その直前に源十郎は若狭の姫の顔を見て、その美しさに驚くのだが、その後、源十郎は服を妻宮木に着せてあげることを想像するので、その時点までは源十郎は妻宮木のことを考えていたのである。それでは、「いつ」そして「なぜ」源十郎が若狭の姫に心を奪われたのであろうか。それは、朽木の屋敷で、若狭の姫が源十郎の外見や人間性について褒めたからではない。源十郎が作った焼き物の素晴らしさ、そこにある芸術性について褒め讃えた時、源十郎は心を奪われたのである。それまでは金のために、豊かな生活のために仕事をして来た源十郎にとって、源十郎の能力について褒めた若狭の姫のこの言葉はまさに天才的な誘惑術である。

<金先生>その他にどの場面が最も印象深かったですか。

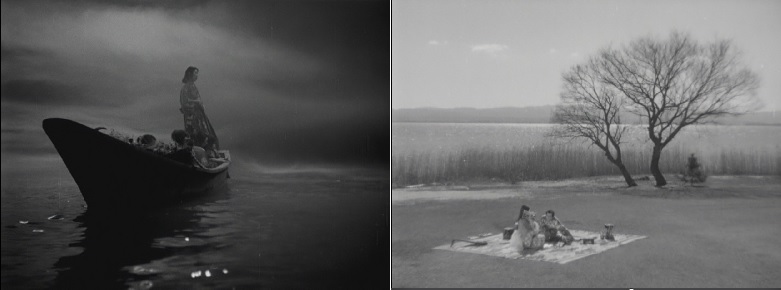

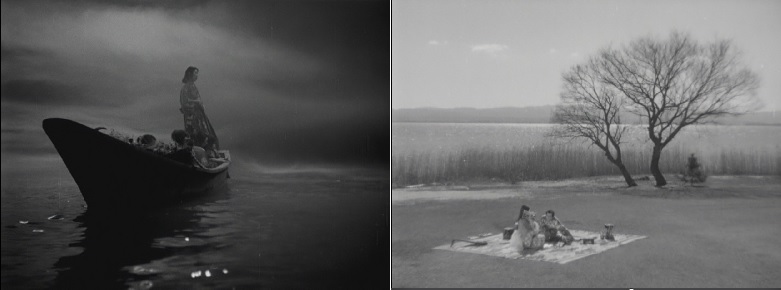

<学生2>琵琶湖で舟を漕ぐシーンです。

<金先生>琵琶湖を進む舟の幻想的な描写は、映像論としてすでに多くの賛美があり、日本映画史においても、浜辺での宴会の場面と共に、名場面として高く評価されている。琵琶湖を進む舟で宮木は「よかった、よかった。陸で行けば今頃命はなかった」とほっとするが、これは言うまでもなく、後で陸地に残される宮木の死を暗示する伏線である。因みに、浜辺での宴会の場面で、源十郎は「魔性の女でも構わない」と言う。この時、源十郎はすでに若狭の姫が人間ではないことを気付いているが、それを無意識のうちに拒否している。つまり、正常に判断する能力を失っている状態である。また、宴会の時、「ここが天国だ」と言う場面のすぐ後に、宮木が敵兵によって殺される場面が続くのだが、源十郎が経験している「天国」のような生活は宮木の「地獄」のような生活の代わりに得たものである。

<金先生>一番最初の質問として出した、どのような男性の執着、女性の犠牲が描かれていますか。

<学生3>金銭に対する源十郎の執着、そして権力に対する藤兵衛の執着が描かれ、それぞれの妻が死んだり、遊女になったりします。

●映画を見る前に出した課題に関する解説

①金先生が考えた印象深かった場面とは

私は妻子を残して、夫婦が別れる場面を選びたい。この場面は、まさに溝口の天才的な力量・直観の鋭さが存分に表現されていると思ったからである。この部分について、原作の「浅茅が宿」のほうを見てみると、勝四郎は「いかで浮木に乗りつもしらぬ国に長居せん。葛のうら葉のかへるは此秋なるべし。心づよく待ち給へ」と言う。ここで、葛は秋の七草の一であり、秋の季語である、そして葛の葉が風によく翻るところから秋の季節感を表す表現で、「葛の葉が風に裏返るこの秋には、きっと帰って来る」の意として、解釈して何のおかしくないところである。しかし、この文章の和歌・俳諧的技法を見ると、「裏返る→恨み・裏切る」を象徴し、その他にも「葛→屑」「帰る→心が翻る」など、この文章の表には「戻って来る」と言いながら、そこに隠された修辞としては「宮木はウラ切られる」「宮木はウラみを残す」「固い約束はクズになる」「夫の心はカエる」に繋がることから、「宮木の死と勝四郎は戻って来ない」ことが伏線として暗示されている。そして、溝口は言外に含まれた内容まで実に見事なまでに再現していたのである。

映画の方を見ると、「10日もかからない」「我慢しろ」「気を付けてくださいよ」などと言う会話及び状況は、どこを見ても「源十郎は戻って来ない」「宮木は死ぬ」とは言っていない。しかし、先に説明したように①「陸で行けば今頃命はなかった」とほっとするが宮木の言葉は、宮木の死を暗示する伏線であり、②夫を送り出す宮木の表情、③映画全体を通してほとんどセリフもなく、無表情の息子源市がこの時だけは大きな声で無事に帰って来るよう叫ぶこと、しかも長い時間をかけて(長回し)表現されている、④背景音楽としては太鼓を叩くことによって、映画を見る人を緊張させること、⑤宮木と息子に対する長回し・トラッキングの撮影技法、を通して、映画を見ている人を不安に思わせ、「源十郎は戻って来ないだろう」と思わせている。つまり、溝口は、会話と状況としてはどこにも「源十郎は戻って来ない」とは言っていないが、映画全体の撮影技法を駆使して、見ている人が「源十郎は戻って来ない」ことを予感させ、見事に秋成の意図を見破って表現させたのである。

それでは、溝口は「浅茅が宿」で「葛のうら葉…」の文章の本当の意味が分かったため、映像として忠実に表現出来たのであろうか。【資料7】で挙げた鵜月洋『雨月物語評釈』(角川書店、1969)を見ると、『玉葉集』の和歌の用例「秋風と契りし人はかへり来ず葛のうら葉の霜がるるまで」を紹介しており、「秋風」「契る」「葛のうら葉」の単語が「帰って来ない」和歌として利用されていることを挙げてはいるものの、それが「浅茅が宿」の解釈にまでは至っていない。実は、この部分の本当の意味は、高田衛(1972)、木越治(1995)、金京姫(2006)によって少しずつ解明されたもので、溝口が映画を作った1950年代の『雨月物語』の研究レベルとしては、秋成の本当の意図が絶対分かるはずのないところである。それでは、溝口はどうして「葛のうら葉…」に込められた秋成の真意まで見破って表現出来たのであろうか。それは、まさに天才としか言いようのない、溝口の映画監督としての「直観」ではないかと思われる。

②女性像の変化

中国の原作は、ご紹介したあらすじから分かるように、「貞節を守る女性」が理想的な女性として内容の中心になっている。とても明代の中国的な発想であろう。それが、秋成の「浅茅が宿」では、「真間の手児奈と比べても宮木の哀切は深いものである」と褒め称えられる。ここで登場する「真間の手児奈」は『万葉集』を代表する処女で、秋成はここで国学者としての自分の知識を何とか生かしたかったのではないかと言われている。それでは、溝口が描いた宮木像はどういうものであろうか。中国の原作や秋成の『雨月物語』では亡霊と一夜を過ごす、つまり夫婦関係が持たれたことを暗示させるような表現がある。しかし、映画を見ると、①源十郎はお酒に酔って子供の横に寝るため夫婦関係が持たれたことは想定出来ない、②宮木は源十郎に布団をかけてあげ、源十郎のくつを整理する、③源十郎の食事を用意し、「お鍋も食べごろに煮えております」と話す、④子供の食べ物を守るため敵兵に殺される、などの状況から「母」としての宮木像が描かれている。ここで話は変るが、先に提示した質問、つまり、原作で勝四郎はどうして宮木を連れて行かなかったのかという疑問に対する答えとして、溝口は原作にはない子供源市を設定することによって、①子供がいるから宮木は故郷に残らなければならないという必然的な理由を設定することによって解決し、そして②母としての宮木像を見事に描くことが出来たと思われる。

③宮木の死について語る翁

この部分が中国の「愛卿伝」から始め、日本の古典では『伽婢子』の「遊女宮木野」、『雨月物語』の「浅茅が宿」に続き、映画『雨月物語』にも受け継がれている理由はなぜであろうか。各作者はどうしてこの部分に共感して表現したのであろうか。今、紹介しているパンフレット(「連続講座 震災と文学」)を見ると、東雅夫先生がうちの大学に来られ、「震災と怪談の文学史」というテーマで講演会を行ったが、その中で、震災の後、生き残った方々が亡くなった方々について語り合うこと、それが亡くなった方々の魂を慰める鎮魂・慰霊である、との趣旨の話をしたことを記憶している。その話を聞いた時、私は映画『雨月物語』、そしてその先行作品のことを思い出した。これについて、資料から分かるように、澤田瑞穂氏は『中国の伝承と説話』という本で、『剪灯余話』「連理樹記」の例を挙げながら次のように述べている。

至純の夫婦愛もしくは未遂の悲恋に殉じた男女の墓に連理樹が生じ、その樹に鴛鴦が棲むというのは、いわゆる植物化生や動物由来の民間伝承に根を持つばかりでなく、またそれを語り伝える無名の人々が、その悲運の男女に捧げるせめてもの鎮魂の供物でもあった。そうした眼前の樹木や動物に対して、その化生を証言し、しみじみと追懐することこそ、死せるものの遺恨を慰める途であると信じたがために、民間伝承の殉情悲恋物語には、その結末は決まってこのモチーフが持ち出され、少しでも受難の惨酷さを緩和し美化しようとする。いわゆる吐瀉の後の一服であり、人生の悲運に対する補償でもある。それは説話伝承の文学的技巧というだけでなく、実は冤魂鎮定の呪術としての説話の民俗的機能をも無意識のうちに継承しているのである。

このような澤田氏の見解は、映画『雨月物語』を理解するうえで傾聴に値する重要な話である。つまり、映画『雨月物語』では、悲劇的な人生を生きた宮木に対して、「死せるものの遺恨を慰める」と同時に、「少しでも受難の惨酷さを緩和し美化」するために、宮木の死を伝える翁が登場し、塚の前で祈りを捧げる息子の姿を登場させたのである。そうすることによって、宮木の魂は救われたのであり、これはまさに理屈では説明出来ないものの我々が「説話の民俗的機能」として「無意識のうちに継承して」来たものである。

<これからの課題について>

映画には原作にはない人物として、息子の源市が登場する。セリフはあまりなく、ほとんど無表情で登場するが、母としての宮木像の形成、そして源十郎が宮木を残して出稼ぎに行くしかない必然的な状況を作り出したことで、大変大きな意味があることは先に述べた。

その他に、藤兵衛と阿浜の物語が追加されているが、これは【資料9】に挙げた佐藤忠男『溝口健二の世界』(筑摩書房、1982)の指摘通り、「甘い結末」「ひどくつまらないもの」と評価されている。しかし、果たして藤兵衛と阿浜の物語は映画『雨月物語』の中では脇役に過ぎないのか、つまらないものに過ぎないのか、いや、映画の中ではきっと重要な意味を持つかもしれない。このように映画として、或は文学作品として出されてしまうと、その解釈は作者のものではなく、読者のものになる。どのような新しい意味を与えることが出来るのであろうか。ここに集まっていただいた学生たちが、この部分について関心を持ち、卒論を書いていただければ、きっと素晴らしい卒論になれると思われる。また、まるで能面のような若狭の姫の表情、朽木の屋敷の構造、背景音楽などで能の手法がたくさん織り込まれている。どのような技法が使われ、いかなる意味を持つのであろうか、考えてみても面白いと思われる。

<参考文献>

・鵜月洋『雨月物語評釈』(角川書店、1969)

・勝倉寿一『雨月物語構想論』(教育出版センター、1977)

・木越治「くり返しの修辞学―「浅茅が宿」試論―」(『秋成論』所収、ぺりかん社、1995)

・金京姫「「吉備津の釜」試論―俳諧的連想に注目して―」(『近世文藝』第84号、2006)

・金永昊「アジア漢字文化圏の中の『伽婢子』―「遊女宮木野」の翻案の特質を中心に―」(『人間社会環境研究』18号、金沢大学大学院人間社会環境研究科紀要、2009)

・―――「『剪灯新話』「翠々伝」の影響の諸相―日本・朝鮮・ベトナムの翻案作が求めたもの―」(『中国古典小説研究』14号、中国古典小説研究会、2009)

・佐藤忠男『溝口健二の世界』(筑摩書房、1982)

・澤田瑞穂『中国の伝承と説話』(研文出版、1988)

・重友毅「雨月評論(二)「浅茅が宿」について」(『近世文学史の諸問題』所収、明治書院、1963)

・高田衛「幻語の構造―雨と月への私注―」(『別冊現代詩手帳』第1巻第3号、1972)

・田中厚一「「浅茅が宿」「蛇性の婬」から映画「雨月物語」へ」(飯倉洋一・木越治編『秋成文学の生成』所収、森話社、2008)

↑フリック先生の故郷ハイデルベルクの風景

↑フリック先生の故郷ハイデルベルクの風景

<Q7> 学生時代に印象に残った先生について教えてください。

<Q7> 学生時代に印象に残った先生について教えてください。 最後に一言。

最後に一言。