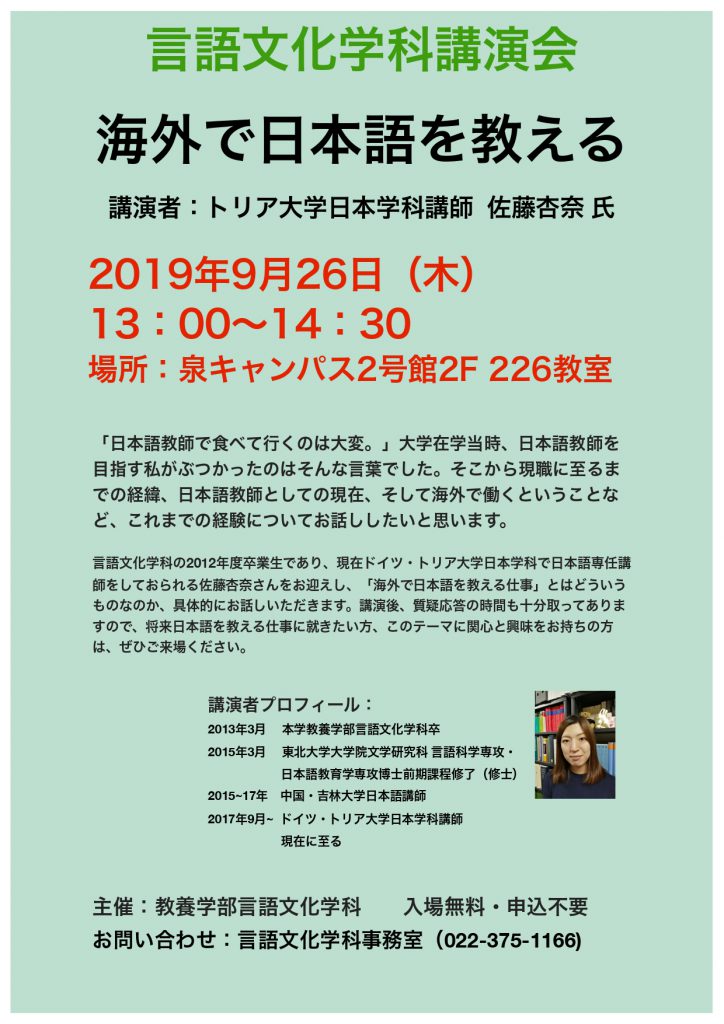

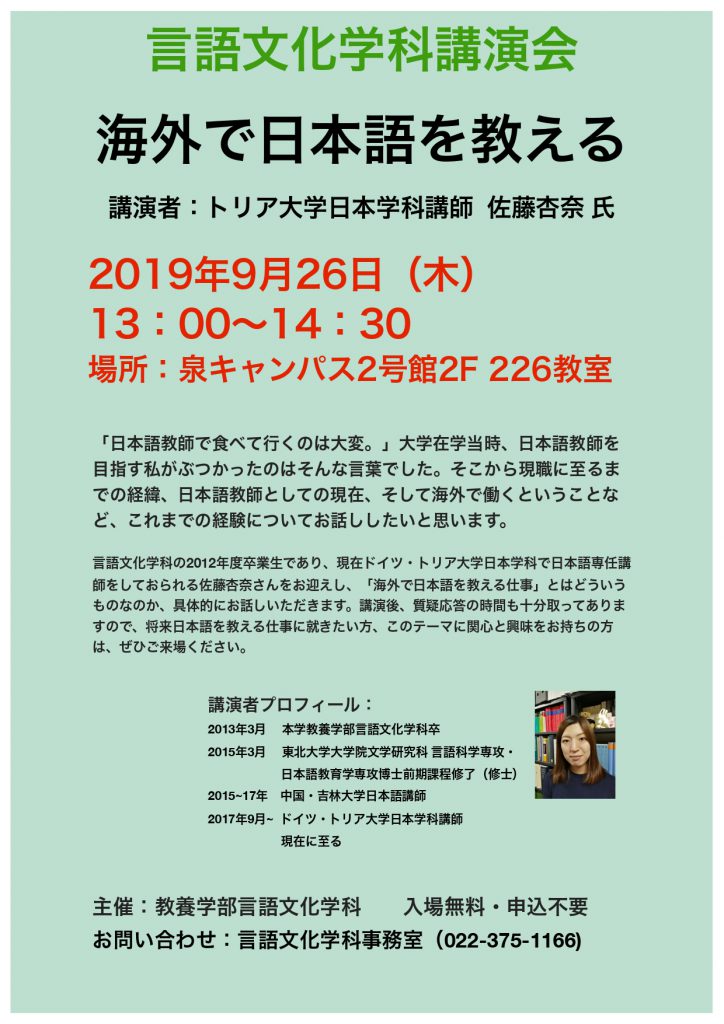

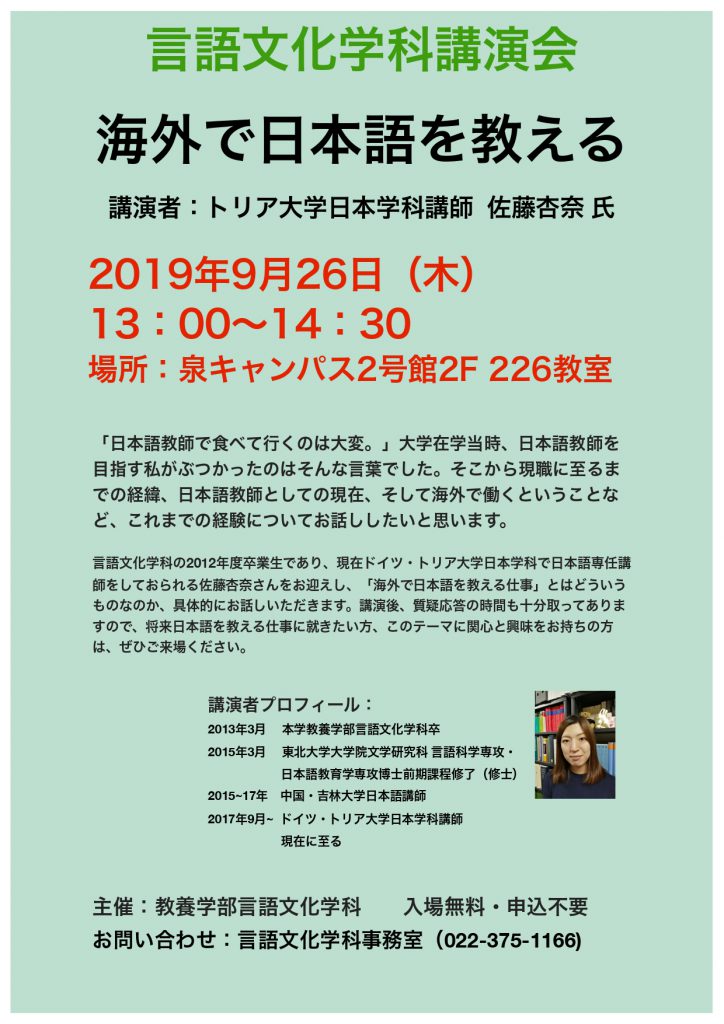

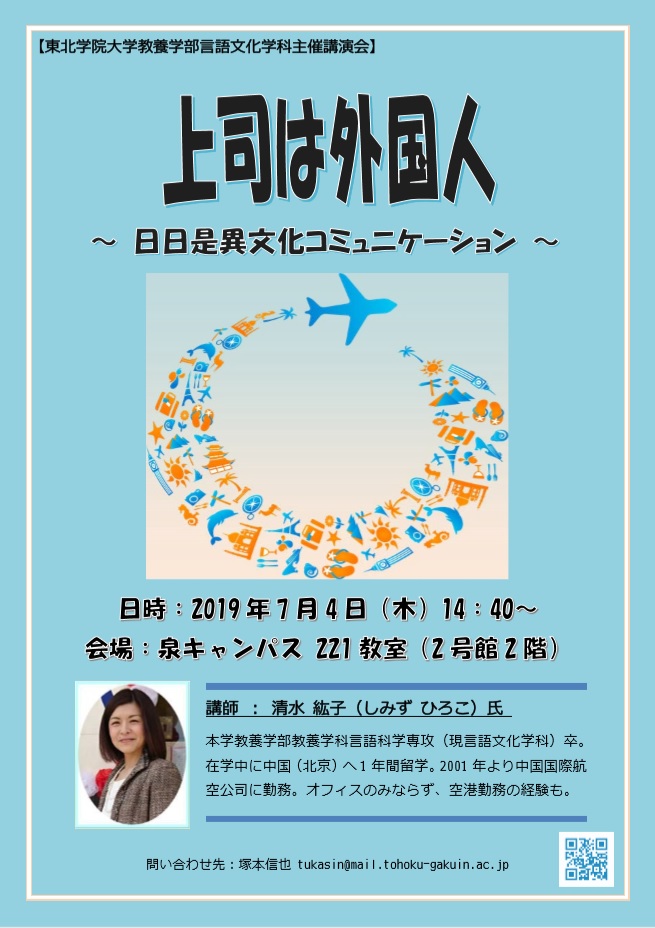

2019年度第2回講演会案内

東北学院大学教養学部言語文化学科

追伸:

7月4日、講演会が盛況のうちに終了いたしました。質問が引きも切らず、当初の予定を20分も超過しての散会でありました。

複数の行事とバッティングするという逆風の中、そこはそれ、さすがの航空業界、いよいよ高く飛翔する塩梅で、聴衆は“フライト”をたっぷり楽しませていただきました。清水さんには改めてお礼申し上げます。

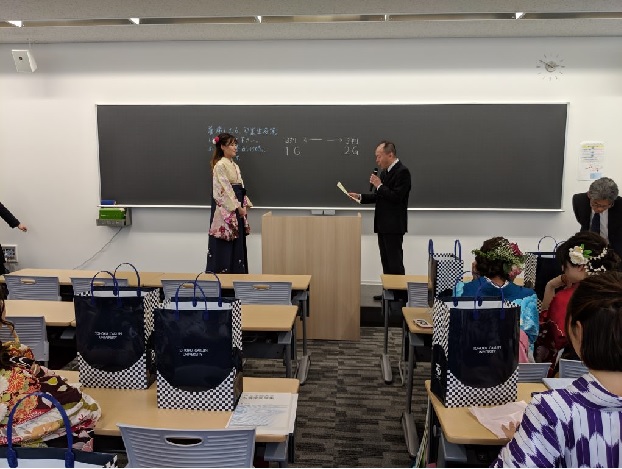

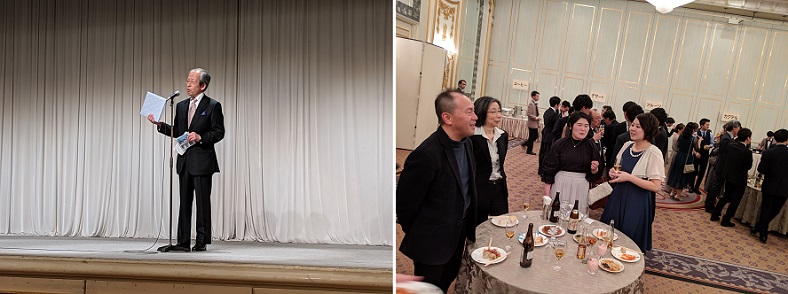

去る3月26日(火)は、仙台市体育館で卒業式、土樋キャンパス・ホ―イ記念館で学位記・卒業証書授与式が行われ、その後18時から江陽グランドホテルにて卒業祝賀パーティーが盛大に開催されました。

塚本信也学科長は、時間が経つのが速いこと、大学とは違った社会の厳しさを語りながら、大学で学んだことを社会に出ても生かしてほしいと述べました。

渡邉ゆり子さんの卒論「ニューカマー韓国人と在日韓国人社会の変容―S市・D教会の事例から―」(指導教員:松谷基和先生)が学科長賞を受賞しました。

優秀論文としては、以下のような論文が選ばれ、授賞式が行われました。

・阿部美保「日米比較から見たすし/sushi文化の発達―すし/sushi文化の背景にある水産社会―」(指導教員:秋葉勉先生)

・安達亜湖「アメリカの同性愛映画における異性愛制度の維持についての考察」(指導教員:井上正子先生)

・磯貝美怜「銃規制における倫理的考察―アメリカの事例を中心に―」(指導教員:小林睦先生)

・千葉恵実「旧優生保護法の何が問題だったのか―強制不妊手術を中心に―」(指導教員:小林睦先生)

・横山結衣「「人間らしさ」とは何か―文学作品で描かれる生き物の描写を手がかりに―」(指導教員:信太光郎先生)

・笠間彩花「ジャニオタの変化と持続について―ジェンダー史的観点から―」(指導教員:津上誠先生)

・増田寛子「男が可愛い―キャンディーズのフェミニズム―」(指導教員:津上誠先生)

・寺崎奈々「英作文において品詞は意識されないのか」(指導教員:渡部友子先生)

・半澤優桂理「日本昔話の異類婚姻譚にみる日本人の動物への意識―「猿婿入」を中心に―」(指導教員:原貴子先生)

・鈴木美穂「ジョン・エヴァレット・ミレイ(1829-96)の絵画と文学作品との関連について」(指導教員:森美智子先生)

早めにテーマを決め、卒業論文を執筆した人もいれば、就活・部活・アルバイトなどに夢中で、更にクリスマスや年末年始も重なる中、やっと危機感を感じ、大慌てで卒論を書いた人もいます。学生は平気で、むしろ先生のほうで「このままだと卒業書けるかな?」と心配をしていましたが、毎年驚くのは、学生たちのラストスパートの凄まじさです。「締め切り」「卒業」という単語がもたらすプレッシャーは、学生たちに恐ろしいほどの力を発揮させ、みんな出来の良い卒論を出しました。

あちらこちらで互いに写真を撮り合ったり、4年間の思い出やこれからの歩み方について語り合ったり、「もう少し早くからこんなふうに勉強したら?」という先生の質問に困った顔で答えながら最後のひと時を過ごしました。別れを惜しむ学生たち、涙を流す学生の姿も見られました。

厳しく、そして暖かく指導してくださった指導教員や諸先生方、事務職員、研究の仲間たちなどのお陰で卒業を迎えることが出来ました。大学時代にこれらの方々と出会って分かち合った経験は一生の財産になるでしょう。

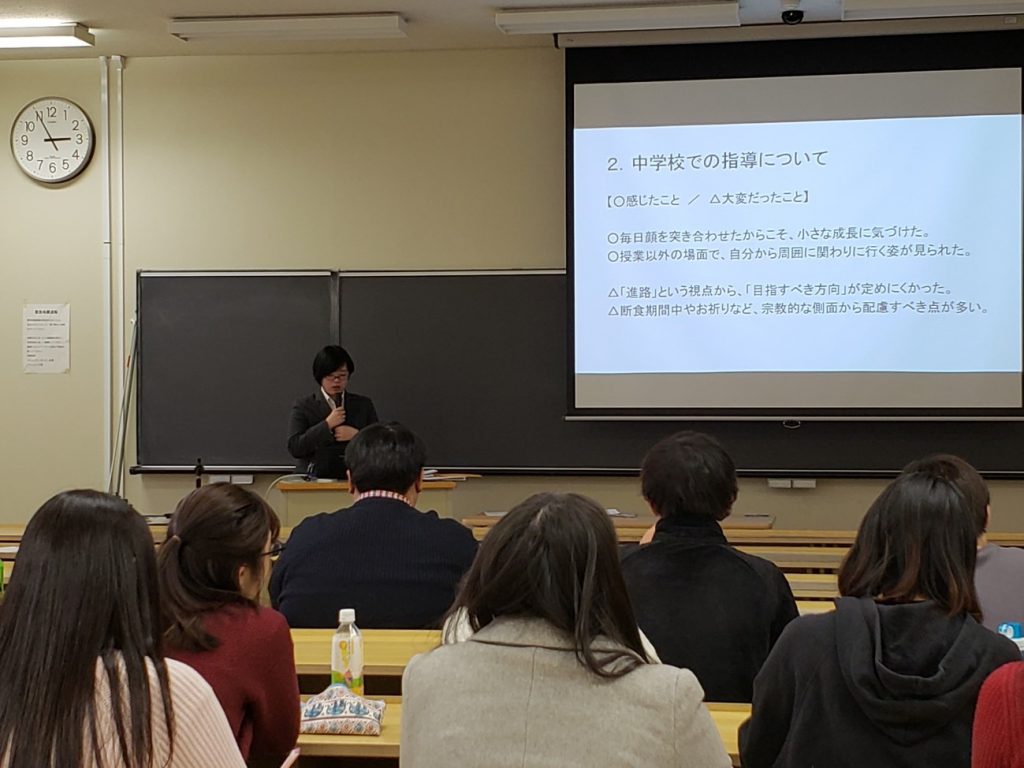

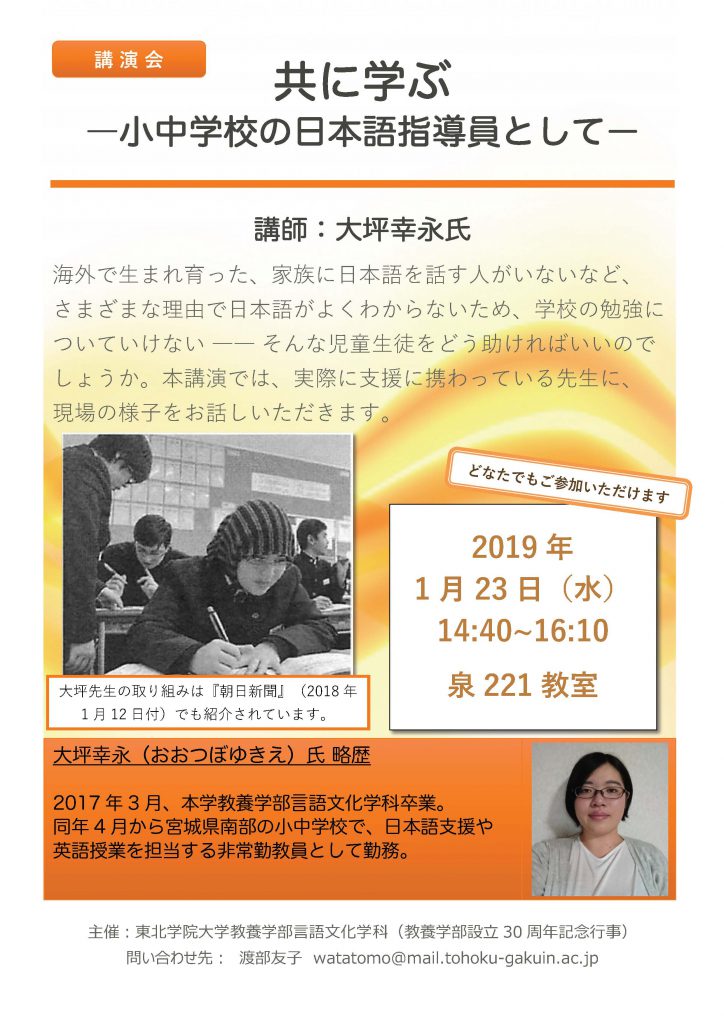

去る1月23日(水)は、小中学校教員の大坪幸永先生をお招きし、「共に学ぶ−小中学校の日本語指導員として−」というテーマで講演会が行われました。

現在、日本の学校の中に、「日本語が母語ではない子ども」が増えています。本講演会では、実際にそうした子ども達に対して日本語指導をしている大坪先生の実体験をもとに、学校はどのような対応をしているのか、子ども達はどのような様子なのか、指導の際どのような工夫をしているのか、何が大変で何に困っているのか、など、具体的で貴重なお話をたくさんいただきました。

フロアからは、受け入れ制度や子どもの母語のこと、宗教への配慮、親や他教員との連携など、多岐にわたって活発な質問が飛び交いました。講演会終了後も、大坪先生が持ってきてくださった教材を見る学生や、さらに質問をする学生など、1時間にわたって熱いやりとりが繰り広げられ、学生たちの関心の高さがうかがえました。

新年1月は大盤振る舞い、2週にわたって講演会をお届けします。

海外で⽣まれ育った、家族に⽇本語を話す⼈がいないなど、さまざまな理由で⽇本語がよくわからず、学校の勉強についていけない児童⽣徒が少なくありません。さて、われわれは彼ら彼女らにどう向き合えるのでしょうか。

本講演では、宮城県の公立小中学校で⽀援に携わっている先⽣に現場の様子をお話いただきます。参加費は不要、どなたでもご参加いただけますので、ぜひ、お越しください。

去る1月17日(木)は、映画ライター佐藤結氏を迎え、「外国語を生かすキャリア―韓流の最前線で働いて―」というテーマで講演会が行われました。

2019年1月17日(木)には、「外国語を生かすキャリア―韓流の最前線で働いて―」というテーマで講演会が行われます。外国語を生かした仕事はどのようなものがあるのでしょうか。関心のある学生は奮ってご参加ください。

12月22日(土)は金亨貞先生の引率の中、宮城県の韓国・朝鮮ゆかりの地を訪問しました。

去る12月20日は、永澤汪忝氏を迎え、特別講演会「吉野作造と朝鮮」が行われました。吉野作造は大崎市古川出身で、東京帝国大学の教授を務め、政治学者・思想家として大正デモクラシーの立役者として有名な人物です。

当時の日本人は、日本を支配するのは天皇であるということが一般的な考え方でした。しかし、吉野は、政治は国民の利益のために行われるべきで、国民の考えを反映しなければならないという「民本主義」を提唱しました。

今回の講演会では、特に、朝鮮からの留学生金雨英(キム・ウヨン)との出会いによって、吉野の朝鮮についての認識が大きく変わったこと、その後、直接朝鮮を訪問して「満韓を視察して」を執筆したこと、「三・一独立運動」「関東大震災」と朝鮮人、たくさんの朝鮮人留学生の世話をしながら親交を深めたことなど、大変勉強になる話がたくさんありました。